<b>[openpublishing template="presentation" get_by_id="4667"] : </b></br>https://api.openpublishing.com/resource/v2/document.4667[:basic,non_academic.realm_genres.*]&cache=yes

<b>[openpublishing template="presentation" get_by_id="112083"] : </b></br>https://api.openpublishing.com/resource/v2/document.112083[:basic,non_academic.realm_genres.*]&cache=yes

Das Wichtigste vorweg:

- Deine Gliederung sollte einen logischen Gedankenfluss darstellen und dient deinen Leser:innen zur Orientierung.

- In Sachen Überschriften gilt: Kurz und knackig.

- Deine Gliederung ist niemals in Stein gemeißelt.

Einleitung – Hauptteil – Schluss. So weit so gut. Doch damit ist es nicht getan. Eine Gliederung sollte den Leser:innen zeigen, worauf deine Arbeit im Einzelnen eingeht. Darüber hinaus kann sie auch beim Schreiben als roter Faden dienen. Wir gehen in diesem Beitrag auf wichtige Punkte ein, die du beim Erstellen deiner Gliederung beachten solltest.

Die Überschriften

Da die Leser:innen einen knappen Überblick über die Thematik erhalten sollen, sollten die Überschriften prägnant und auf den Punkt formuliert sein. Sätze eignen sich nicht als Überschrift! Auch Fragen sind nicht an jeder Uni gern gesehen. Schau an der Stelle einmal in den Leitfaden deiner Fakultät, ob es Angaben dazu gibt, wie Überschriften formuliert sein sollten. Grundsätzlich gilt auch bei Überschriften die Devise „So kurz wie möglich“. Dennoch sollte die Überschrift deutlich machen, was der Inhalt des Kapitels ist, deswegen auch „So lang wie nötig“. Das heißt aber nicht, dass sich in deinem Inhaltsverzeichnis sogenannte „leere Überschriften“ tummeln sollten. „Hauptteil“, „Exkurs“ oder „Schluss“ eignen sich nicht, da sie keine genaue Aussage beinhalten, was in dem Kapitel verhandelt wird. Was genau soll im Hauptteil betrachtet werden? Wohin soll der Exkurs gehen? Ist der Schluss eine Zusammenfassung, eine Diskussion oder ein Vergleich? Frage zur Kontrolle der Verständlichkeit gerne ein Familienmitglied oder einen Kommiliton:innen, ob deine gewählte Gliederung sinnvoll ist.

Tipp: Wenn du deine Gliederung vorschreibst, hängst du dich nicht an ihr auf. Wenn du einen Schreibfluss hast, unterbrich ihn nicht, weil du die Inhalte noch nicht unter einem Gliederungspunkt unterbringen kannst. Schreibe weiter und schau im Nachhinein, wo du den Text unterbringen kannst. Gliederungen sollen bei der Orientierung, sie sollen aber nicht statisch verstanden werden. Wenn im Nachhinein eine Umstrukturierung vielleicht logischer scheint, dann ist auch das kein Problem – einfach anpassen. Wichtig ist dann, dass die Nummerierung passt und nichts im Dokument durcheinandergewürfelt wird. Bei Fragen zur Formatierung schau gerne auf unserer Website vorbei oder in unseren Artikel Schneller formatieren mit Word: 3 einfache Tipps.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Die Nummerierung und die Ebenen

Ist die Gliederung im Kopf entstanden, so muss sie noch zu Papier gebracht werden, und das mit einer Nummerierung. Dazu wird häufig auf unterschiedliche Ebenen, sogenannte Unterpunkte, zurückgegriffen, die Teile des jeweiligen Hauptkapitels darstellen. Hier sind mehrere Aspekte zu beachten.

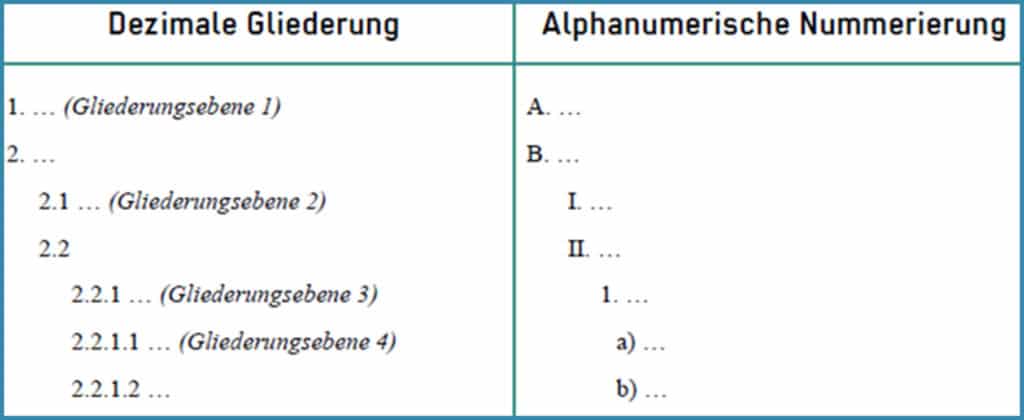

- Welche Art der Nummerierung möchtest du wählen? Es gibt verschiedene Methoden, die sich nur in ihrer Darstellung unterscheiden, der Sinn ist der gleiche. Trotzdem kann es sein, dass deine Uni Vorgaben macht oder eine Präferenz hat. Jurastudierende wählen z.B. in der Regel immer die Alphanumerische Nummerierung. Auch das sollte im Stylesheet deines Studienganges vermerkt sein. Wenn nichts angemerkt ist, liegt die Wahl bei dir. Wichtig ist, dass sie konsequent angewendet und nicht vermischt wird.

- Viel hilft viel? Dieser Leitspruch ist bei der Wahl der Gliederungsebenen einer Hausarbeit nicht hilfreich. Auch wenn es vielleicht professioneller scheint, möglichst viele Ebenen zu öffnen, ist eher das Gegenteil der Fall. Ab Gliederungsebene 4 sollte meistens Schluss sein. Wie oben bereits erwähnt, soll das Inhaltsverzeichnis den Leser:innen einen Überblick geben und damit muss die Gliederung vor allem eins sein: übersichtlich. Trotzdem ist die Anzahl der Ebenen auch immer von der Art der Arbeit und ihrer Komplexität abhängig. Du als Verfasser:in der Arbeit kennst dein Thema am besten und kannst am ehesten abschätzen, wie viele Ebenen angemessen und vor allem notwendig sind. Wichtig ist, dass wirklich alle Punkte und Ebenen im Inhaltsverzeichnis abgebildet werden, auch die Verzeichnisse wie Literatur- oder Abbildungsverzeichnis.

- Ganz im juristischen Sinn: Wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn du beispielsweise Ebene 2 unterteilen möchtest und Ebene 2.1 ansetzet, muss in jedem Falle auch Ebene 2.2 angesetzt werden. Nur zwei Unterkapitel sind eine vollständige Unterteilung.

Die Bestandteile

Einleitung

Die Einleitung ist der klassische Einstieg jeder Arbeit, der niemals fehlen darf. Hier solltest du in die Thematik der Hausarbeit einführen und möglichst den Grund für das Forschungsinteresse darlegen. Dies kann zum Beispiel ein Aktualitätsbezug sein. Tipps für die Einleitung findest du in unserem Artikel Strategien für den Texteinstieg: Am Anfang war das Wort. Gewissermaßen sollte die Einleitung das Interesse der Leser:innen wecken, dabei jedoch nicht prosaische und umgangssprachliche Formulierungen nutzen und sachlich bleiben. Darüber hinaus beinhaltet die Einleitung auch immer eine Beschreibung der genauen Forschungsfrage oder These sowie der Methodik, wie dieser Frage oder These begegnet werden soll. Es sollte auch immer ein Forschungsstand zur Thematik beigefügt werden, in dem die Basis, auf der die Arbeit aufbaut, dargestellt wird. Schreiben kann man die Einleitung entweder zu Beginn der Arbeit oder aber zuletzt, da dann die Argumentation bereits feststeht. Vielen fällt dies leichter.

Hauptteil

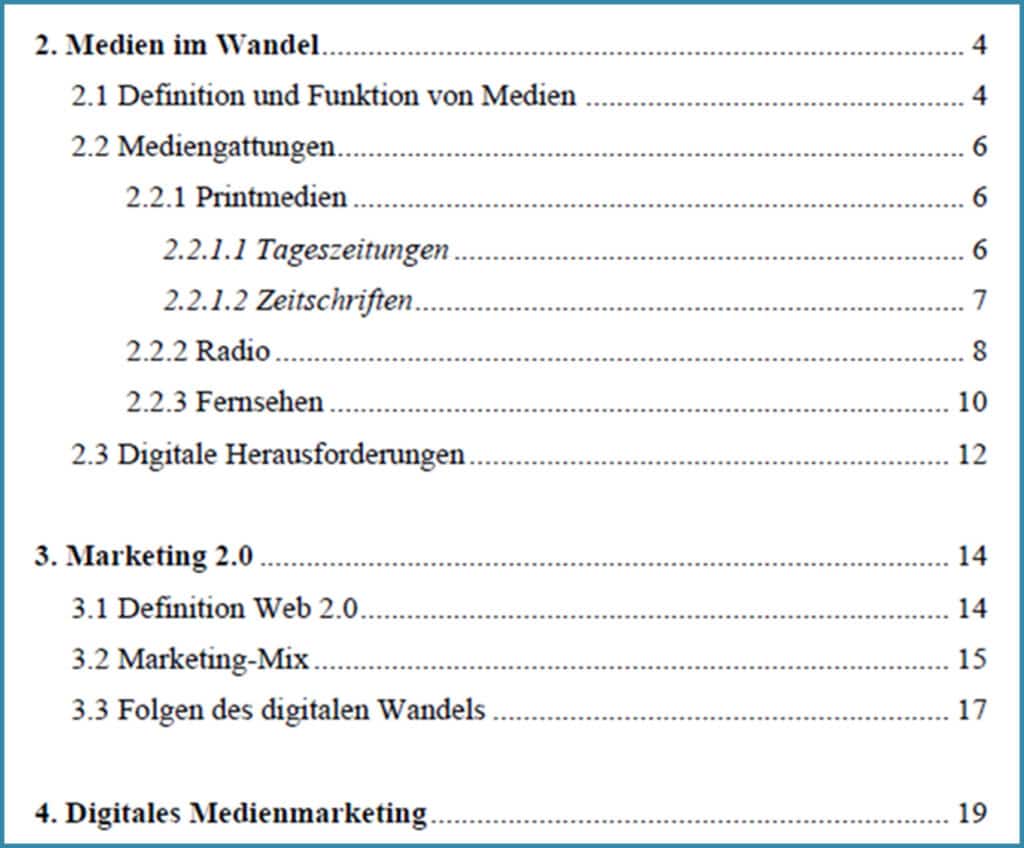

Der Hauptteil ist das Herz einer Hausarbeit. Über wie viele Gliederungspunkte dieser sich erstreckt, ist vom Thema und vom Aufbau der einzelnen Arbeit abhängig. Hierzu gehören in der Regel die Vorstellung und Analyse der im Titel genannten Aspekte. Zum Thema Medienmarketing im Web 2.0 könnte der Hauptteil zum Beispiel so aussehen:

Schluss

Die Arbeit schließt mit der Beantwortung der Forschungsfrage oder der Diskussion der These auf Basis der zuvor gewonnenen Erkenntnisse. Auch ein kurzes Fazit, welches die Ergebnisse anschließend noch einmal zusammenfasst, ist nicht selten. Achte aber bitte darauf, nicht redundant zu werden. Vor allem bei kurzen Hausarbeiten werden die Leser:innen sich an die meisten Aspekte noch gut erinnern, eine seitenlange Zusammenfassung ist dann nicht mehr notwendig. Lese hierzu auch unseren Artikel „In Conclusio“: Wie du das perfekte Fazit schreibst.

Letzte Gliederungspunkte bilden nach dem Schluss noch das Literaturverzeichnis, gegebenenfalls ein Anhang sowie eine Eidesstaatliche Erklärung.

Unsere Buchempfehlungen zum Thema

Häufig gestellte Fragen

Deine Gliederung sollte einen logischen Gedankenfluss darstellen und dient deinen Leser:innen zur Orientierung. Jede Hausarbeit besteht mindestens aus einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Fazit.

Eine Aufteilung des Hauptteils ist möglich, aber aufgrund der geringen Länge einer Hausarbeit (10 bis 15 Seiten) sind 2 bis maximal 3 Kapitel empfehlenswert.

Auch wenn es vielleicht professioneller scheint, möglichst viele Ebenen zu öffnen, ist eher das Gegenteil der Fall. Ab Gliederungsebene 4 sollte meistens Schluss sein. Das Inhaltsverzeichnis soll den Leser:innen einen Überblick geben und damit muss die Gliederung vor allem eins sein: übersichtlich. Außerdem gilt: Wenn du beispielsweise Ebene 2 unterteilen möchtest und Ebene 2.1 ansetzt, muss in jedem Falle auch Ebene 2.2 angesetzt werden. Nur zwei Unterkapitel sind eine vollständige Unterteilung.

Gewissermaßen sollte die Einleitung das Interesse der Leser:innen wecken, dabei jedoch nicht prosaische und umgangssprachliche Formulierungen nutzen und sachlich bleiben. Darüber hinaus beinhaltet die Einleitung auch immer eine Beschreibung der genauen Forschungsfrage oder These sowie der Methodik, wie dieser Frage oder These begegnet werden soll. Es sollte auch immer ein Forschungsstand zur Thematik beigefügt werden, in dem die Basis, auf der die Arbeit aufbaut, dargestellt wird. Schreiben kann man die Einleitung entweder zu Beginn der Arbeit oder aber zuletzt, da dann die Argumentation bereits feststeht. Vielen fällt dies leichter.